💬 普通の会社員でも、詐欺の標的になる時代

こんにちは、コウジです。

47歳、会社員エンジニアとして毎日コードと格闘しています。

趣味はYouTubeを見たり、スマホゲームで気分転換すること。

仕事終わりにイヤホンをつけて動画を見る瞬間が、ちょっとした癒しです。

でも、現実はそう甘くありません。

給料は上がらない、ボーナスはカット、同僚はどんどん辞めていく。

「副業でもやらないとこの先やっていけないな…」

そう感じていた矢先、SNSで見かけたのが——

“硯投資で10倍の利益が狙える”

という驚くような話でした。

📦 「硯で稼ぐ」?聞いたことのない副業の正体

この案件の広告には、こう書かれていました。

「松本悠里が開発した“文化財級投資”!」

「硯を購入して寝かせるだけで高値転売!」

「たった1枚で数十万円の利益を生むチャンス!」

まるで夢のような話。

しかも「誰でも簡単にできる」「知識不要」と強調されていたのです。

しかし、冷静に考えてみると違和感しかありませんでした。

- なぜ“硯”なのか?

- どうしてそんなに高く売れるのか?

- 販売ルートはどこなのか?

- 実際に儲かった人は存在するのか?

私はこの案件を徹底的に調べることにしました。

🔍 勧誘の手口を整理してみた

調べたところ、勧誘の流れはほぼ共通しています。

1️⃣ SNSやLINEで「松本悠里」と名乗る人物から連絡が来る。

2️⃣ 「文化資産投資を一緒にやりませんか?」と誘われる。

3️⃣ LINEグループに参加させられ、硯の画像や「成功者の声」を見せられる。

4️⃣ 「今なら1枚35万円。すぐ転売できる」と購入を促される。

5️⃣ 入金後、硯が届かない、もしくは転売先が存在しない。

つまり、高額な硯を買わせて終わりという構図。

投資どころか、ただの“高額販売スキーム”なのです。

🧱 硯という素材を選んだ“心理的な罠”

人間は、「歴史」「文化」「希少価値」という言葉に弱い。

勧誘側はこの心理を巧みに利用しています。

硯という、日本文化に根ざしたアイテムを使うことで

「投資というより文化的な買い物」に錯覚させているのです。

彼らは言います。

- 「中国の富裕層が買い集めている」

- 「書道家が今もっとも注目している」

- 「価格は今後さらに上がる」

しかし、実際の市場データを調べると

硯の売買が盛んなマーケットはほぼ存在しません。

オークションサイトで見ても、数千円〜数万円の取引がほとんど。

つまり、“儲かる”という根拠は皆無です。

💸 被害者の声に見るリアルな実態

Yahoo!知恵袋やSNSでは、こんな投稿が増えています。

「LINEで勧誘されて硯を買ったが、届かない」

「転売すると言われたのに、連絡が途絶えた」

「グループ内で『もうすぐ振り込みがある』と嘘を言われ続けた」

また、「松本悠里」という名前以外にも

「代理販売業者」「アートファンド運営」と名乗る人物が登場するケースも。

つまり、複数名で役割を分担し

信頼を演出する“組織型詐欺”の可能性が高いのです。

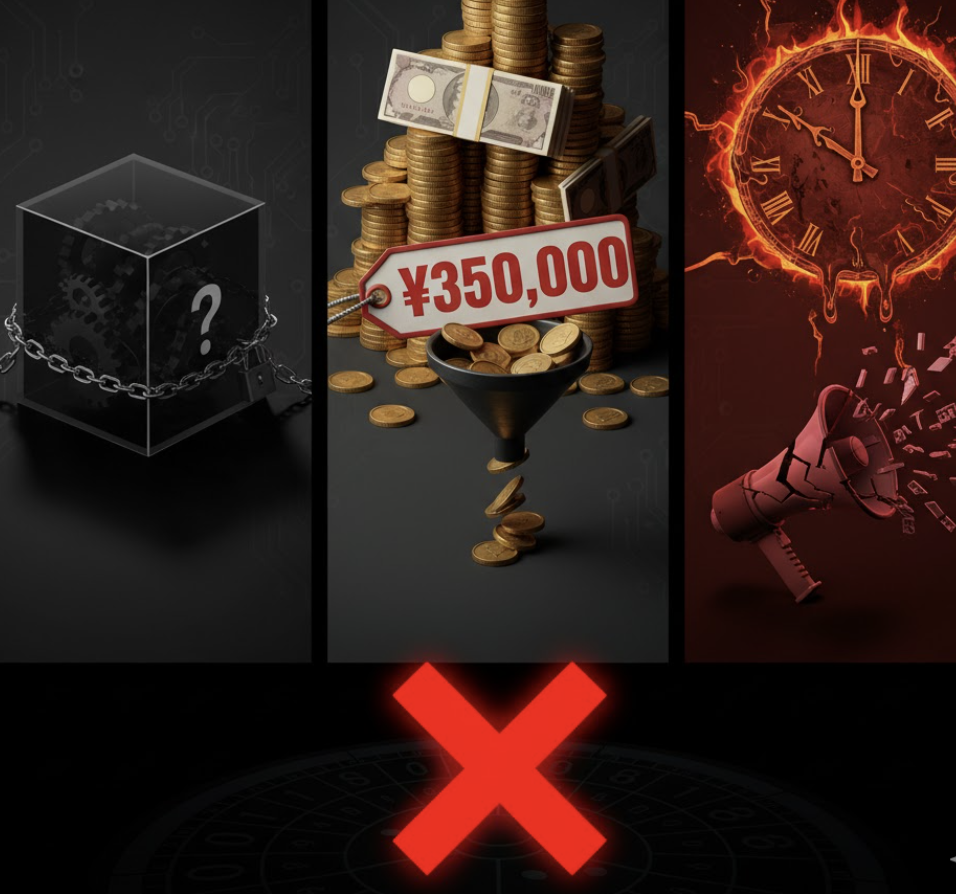

⚠️ この副業に潜む3つの危険信号

ここで、エンジニアとしての“論理的な視点”から

リスクを3つに整理します。

① 仕組みがブラックボックス

転売先・在庫・市場データが一切公開されていない。

つまり、利益構造を誰も確認できません。

② 購入金額が高すぎる

1枚35万円。しかも複数購入を勧めてくるケースも。

投資というより、初期費用を搾取するモデルです。

③ 感情で判断させる仕組み

「今すぐ買わないと損する」

「限定10名だけ」

こうした“焦らせる言葉”は、詐欺の常套句です。

冷静に見ると、この3つのうち1つでも当てはまる時点で

投資ではなくギャンブルに近い構造です。

🧠 私が気づいた“共通パターン”

これまで多くの副業情報を見てきて分かったのは

詐欺案件には必ず3つの共通点があります。

- 「自分だけが知っている情報」と強調する

- 「短期間で結果が出る」と煽る

- 「他人の成功体験」を繰り返し見せる

この“心理的トリガー”を押されると

人は冷静さを失い、契約や入金を急いでしまいます。

私自身、かつて「自動ツールで稼げる」と言われ

数十万円を失った経験があります。

だからこそ、似た匂いをすぐに察知できました。

🔧 副業を始めるなら“見える仕組み”を選ぶべき

世の中には、確かに安全で現実的な副業もあります。

私が考える“安全な副業の条件”は以下の通りです。

✅ 初期費用が低い(1〜3万円以内)

✅ 仕組みが理解できる(販売・広告・労働など)

✅ 実績が公開されている(数字や体験談)

✅ サポートが明確(返金や契約内容が透明)

「硯投資」のように、“何をして稼ぐのか説明できない”副業は避けるべきです。

結局のところ、理解できないビジネスはやるべきではないというのが私の結論です。

🔍 松本悠里という名前の信頼性は?

特定商取引法に基づく表示を探しても

松本悠里という人物や関連企業の住所・電話番号・運営情報は確認できません。

一方で、名前を変えて別案件に登場している形跡もありました。

つまり、同一グループによる再利用型の詐欺の可能性があります。

SNSのアカウントも一時的に作成・削除を繰り返しており

本人特定は非常に困難です。

🧩 私の結論:冷静さこそ最大の防御

「副業で稼ぎたい」という気持ちは悪ではありません。

ただ、焦りと不安の隙を狙ってくるのが、こうした詐欺案件です。

エンジニアとして日々データを扱う中で痛感するのは

“不透明な構造”は必ずどこかで破綻するということ。

副業も同じ。

内容が見えないもの、仕組みを説明できないものには

1円も払ってはいけません。

🌱 小さな行動を積み重ねよう

副業は「一発逆転」ではなく、「小さな積み上げ」です。

- スキルを学ぶ

- 小さなブログを作る

- フリマで販売してみる

- 1日1記事書いてみる

こうした地道な経験こそ

本当の意味で“自分の力で稼ぐ”ことにつながります。

「冷静に考える力こそ、最大のリスク回避。」